在体检报告中,一旦看到“肝脏占位性病变”这几个字,绝大多数人的心头都会瞬间蒙上一层阴影。肝脏作为人体中沉默的器官,一旦被告知内部出现了结节或肿物,惊恐和不安便接踵而至爱配配资,最本能的反应是联想到恶性的可能。

肝脏里面长了一个“血泡”,为什么多数人没感觉?

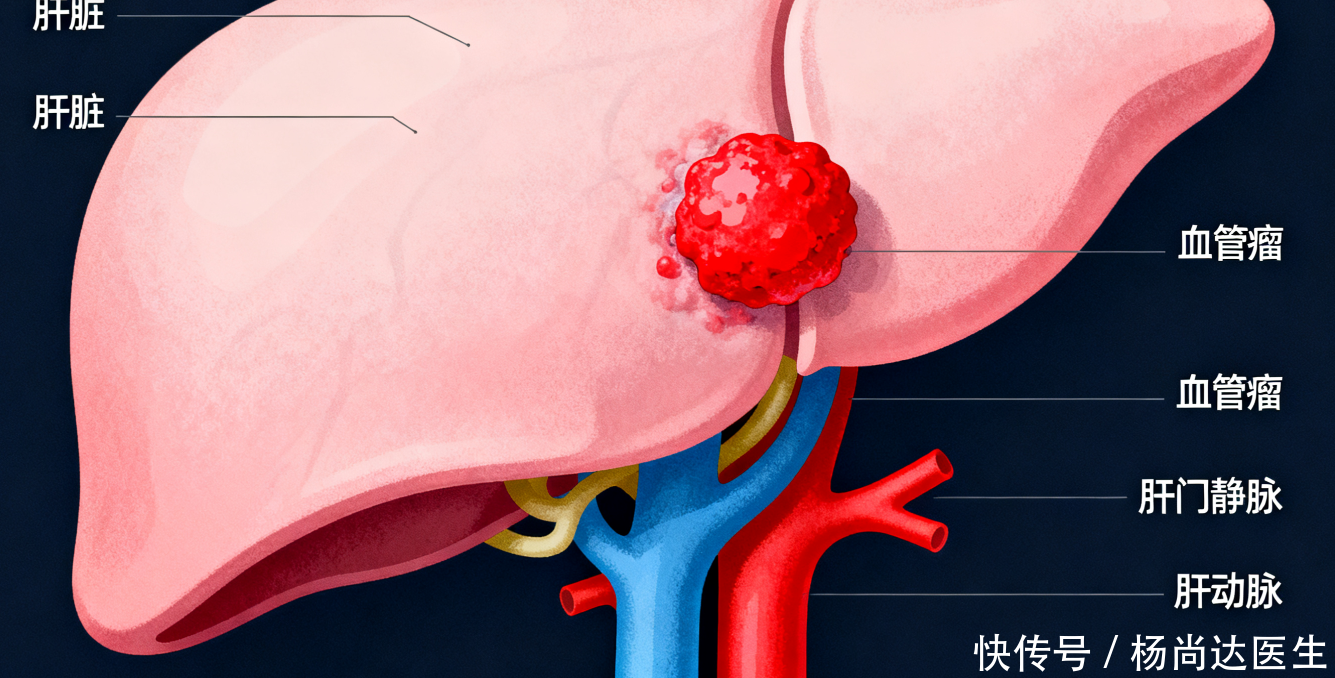

从医学角度而言,肝血管瘤可被视作由众多血窦汇聚而成的一团结构。它是血窦在肝脏特定区域的集合体,如此理解能助我们初步认识这一病症。对于大多数体积较小的血管瘤,它们既不具有侵袭性,也不会对周围的肝组织造成损害。这种良性肿物只有在缓慢发展,占据了显著的空间,并开始压迫临近的膈肌、肝包膜或胃肠道时,才会浮现出一些模糊的、非特异性的“早期信号”。这些信号往往表现为右上腹部感到轻度的胀闷感或间歇性的隐痛,有时在饱餐之后尤为明显,但它们往往容易被误认为是普通的消化不良,因此难以在早期被准确定位。无症状才是它最大的特点。

既然自己感觉不到,那它是如何被突然“曝光”的呢?

讽刺的是,对多数人而言,真正能够捕捉到肝血管瘤形成并存在的“早期信号”窗口,并非来自于身体的自我预警机制,而是得益于健康筛查制度的普及化。每年一次或两次的腹部超声检查,凭借其高效且无创的特性,成为了捕获这些“沉默占位”的首要工具。超声波能够清晰识别肝脏内部血流信号的结构异常,迅速将这些通常呈低回声的团块推入医生的视野。因此,规律的体检本身,就是发现早期信号的最关键步骤。在怀疑时,医生可能会进一步辅以增强CT或磁共振成像(MRI)来全面刻画肿物的血液灌注特点,从而将其与恶性病灶明确区分开。

血管瘤多大尺寸,才需要我们真正开始留意它?

许多人焦虑于血管瘤的精准尺寸,但对其进行评估并非基于一个绝对的临界值,而是取决于其动态变化和具体位置。通常情况下,直径小于四五厘米的血管瘤,它们引发不适的几率较小,保持观察是首选策略。然而,一旦病变持续增大,特别是突破了五到十厘米的范围爱配配资,引起腹胀、消化不良等症状的可能性会显著提高。更重要的是,虽然极其罕见,但大型血管瘤在理论上存在破裂和出血的潜在风险,需要引起警惕。在评估过程中,医生会着重关注其生长速度,如果短期内增长迅速,无论大小都需要更加密切的观察。

良性的血管瘤,时间久了会不会悄悄地“变坏”?

明确指出这一点非常重要:绝大多数肝血管瘤在医学上被认定为真正的良性病变,它们源于胚胎发育过程中的血管结构异常,而非由细胞的致癌性增殖引发的肿瘤。在当今的医疗文献中,并没有确凿的证据表明普通的肝血管瘤会随着时间推移而发生癌变或恶性转化。因此,对于确诊的血管瘤患者,不必承受与癌症相关的心理压力。我们关注的焦点并非在于转化风险,而在于其体积增长和可能带来的压迫症状,以及对肝功能的影响评估,维持监测是确保安全的关键所在。

发现了这个“小麻烦”,我们应该马上动手术摘除吗?

由于肝血管瘤自身的良性属性,绝非所有发现都需要立刻诉诸积极的外科手术或介入治疗。临床处理策略往往遵循“能不干预就不干预”的原则。对于那些尺寸稳定、且病人没有任何不适感受的小型血管瘤,积极的临床监测——即定期进行超声复查——是黄金标准。只有当病变体积巨大、明确引起难以忍受的生活质量下降,或存在极罕见的合并症(如疑有破裂或继发感染)时,医生才会考虑如射频消融、介入栓塞或手术切除等干预手段。治疗的决定是复杂的,需要权衡手术风险与病变带来的实际困扰。

肝血管瘤,虽然名字中有个“瘤”字,但它更像是肝脏里的一个安静的邻居。了解它的特性,就能有效管理由此引发的不必要恐慌。保持平和的心态,遵循医嘱进行周期性的随访爱配配资,把日常的健康检查视为我们主动管理自身健康的有力助手。只要我们坚持及时关注身体发出的信号,并借助现代医学手段进行定期的观察与评估,这种常见的良性结节就不会成为持续困扰我们生活的负担。

安全配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。