隔壁周叔今年70岁。前年摔了一跤做了小手术,出院后他没盲目“补”,而是每天吃够蛋白、快走、练腿。三个月复查,恢复得不错。周叔常说:“这把年纪,气血够用,身体就有底气。”很多人问:怎么判断自己“气血”是否还在线?下面这3个在家就能观察到的信号,能给你一个大致方向——仅作参考,不等同诊断。

一、先说清楚“气血”

日常里说的“气血”,放到现代医学里,大致对应体力与耐力(心肺与肌肉功能)、血液携氧与营养状态(如血红蛋白、白蛋白等)。它不是单一指标,更像一组“综合分”。判断时别只看脸色,要看功能表现与长期稳定性。

二、这3个信号在,状态多半不差

走得稳,起坐利落

能抬头平视自然快走,步子不拖沓;从椅子上不扶手连续起坐几次也算利落。家里自测可以这样做:10米步速:正常步行约10秒左右走完,多数人不会明显气喘;5次坐立:从坐到站连续做5次,约10–14秒属于常见范围;平衡:双脚并拢闭眼或单脚站立,能坚持一会儿且不东倒西歪。

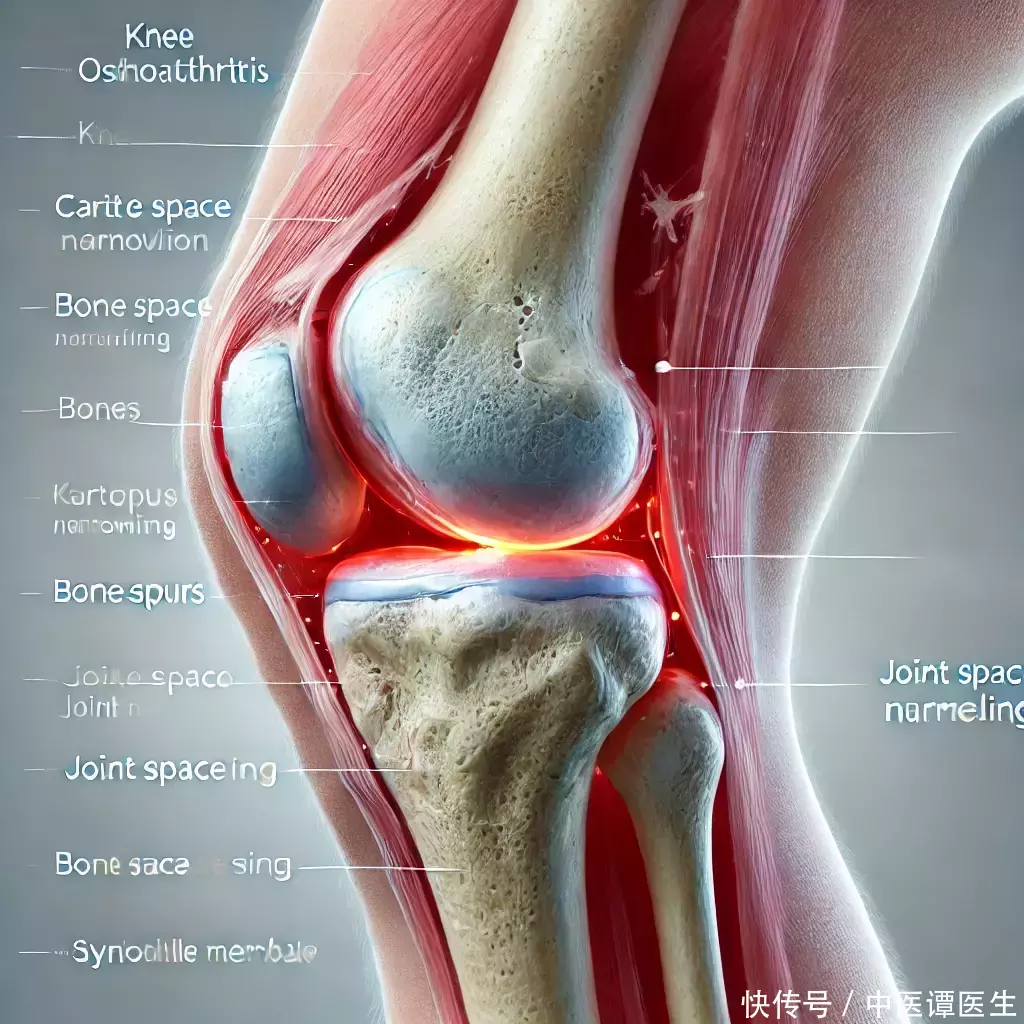

提示:膝关节病、骨质疏松或术后人群要在医生或康复师指导下做,安全第一。

握得紧,拿得动

手劲儿足,拿菜篮、拎水壶不费力,开罐头不总是“求助”。简易自测:拎重物:两瓶矿泉水(总重约4–5公斤)在走廊来回走上3–5分钟,前臂不酸到想放;拧瓶盖:日常的新瓶盖能稳稳拧开。

握力与全身肌肉量、跌倒与住院风险有关。若手劲儿近来明显减弱,或东西老拿不稳博易股票,值得做一次系统评估。

“三稳”:饭稳、睡稳、体重稳

胃口基本在、能吃进优质蛋白;夜里能连贯睡够6–8小时(个体差异存在),白天清醒有精神;近3–6个月体重无非意愿性下降(例如没刻意减重却掉了5%或更多)。这三件事长期稳定,往往提示营养、内分泌与免疫处在相对平衡状态。

反之,若出现不明原因的乏力、反复头晕、经常感染,或体重持续下滑,建议尽快就医排查(如贫血、甲状腺、消化吸收、血糖、抑郁、药物不良反应等)。

三、60岁后,怎么把“好气血”养出来

吃够蛋白,食物多样

多数60岁以上的人,日常蛋白需求可比年轻时略高(常见建议约1.0–1.2 g/kg/天;肾功能异常者需个体化,在医生指导下调整)。简单做法:

每餐有“一掌心”的鱼禽肉或豆制品,配“一只手掌”的蔬菜(深色占一半),再加全谷杂豆;

每天来一杯奶或酸奶;牙口不佳可做软烂、打碎或选择豆乳、酸奶等替代;缺铁、维生素B₁₂、叶酸等一定先查明原因,再在医生建议下补,不盲目用“补血”保健品。

动得科学,强在肌肉

规律运动比“偶尔爆发”更有用。一般建议每周150–300分钟中等强度有氧(快走、骑行、游泳等),外加至少2天力量训练与平衡训练。在家可做:靠墙半蹲、坐站起、弹力带划船、提踵与踮脚。刚开始从少量做起,感觉到“有点累但还能坚持”,第二天不明显痛就是合适的量。遇到极端天气、清晨血压易波动时,避免空腹、避免太早外出。

睡得规律,管好慢病

尽量固定作息,卧室暗而安静,白天适度日光照射有助夜间睡眠;午后小憩不超30分钟。血压、血糖、血脂按医嘱管理,药物按时按量。关注口腔与咀嚼能力,每年洁牙;日常可安排短时日晒(按肤色与季节调整),兼顾维生素D与骨骼健康。体检项目由医生根据个人情况制定,常见的有血常规、铁与维生素状态、甲状腺、骨密度、慢病相关指标等。

“气血足”不是“不老”的保证,但它常常与更好的体能、免疫与恢复力同行。别只看镜子里的脸色,更要看你走得多稳、拿得多稳、睡得多安。把这3个信号当作家里的“小仪表盘”,每月复盘一次,顺着它去吃、去动、去作息,身体多半会给出更好的回应。

温馨提示:本文为健康科普博易股票,仅供参考,不能替代个体化的医疗建议。若有基础病、长期服药、近期出现不明原因的体重下降、乏力或反复感染,请及时就医评估。

安全配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。